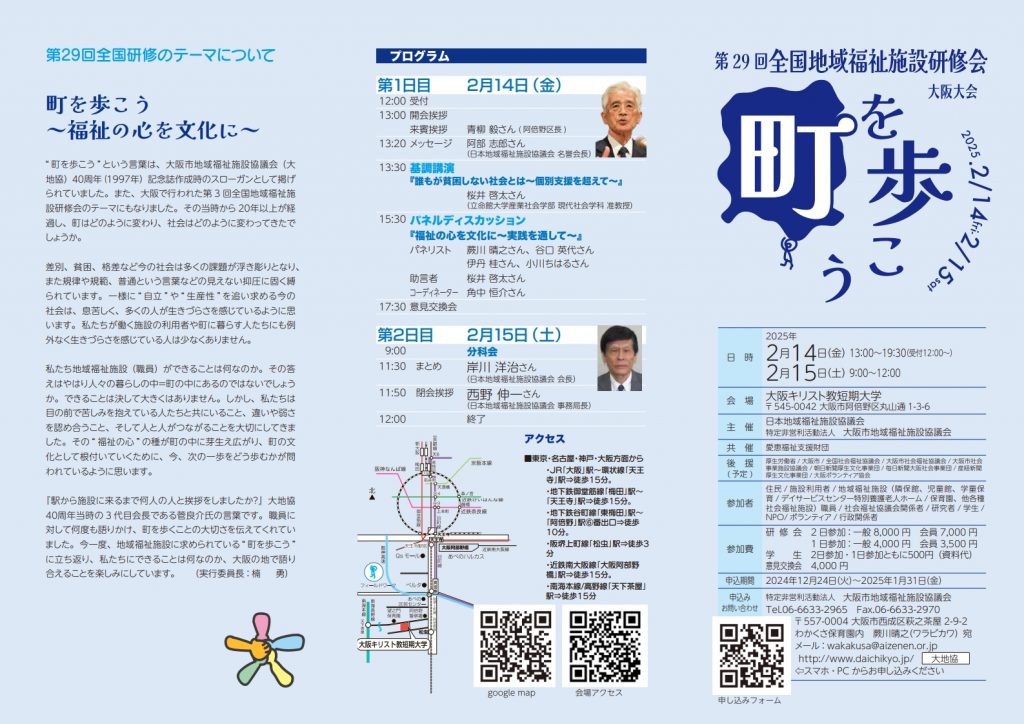

【日 程】 2025年2月14日(金)~15日(土)

【会 場】 大阪キリスト教短期大学(Google MAP)

【テーマ】 町を歩こう ~福祉の心を文化に~

【参加費】

日本地域福祉施設協議会 加盟施設・個人会員

2日参加 7,000円 1日参加 3,500円

大阪市地域福祉施設協議会 加盟施設・個人会員

2日参加 7,000円 1日参加 3,500円

一般

2日参加 8,000円 1日参加 4,000円

学生

2日参加・1日参加ともに500円(資料代)

研修会 申込入力フォーム

1日目(2/14)

◇ メッセージ

阿部 志郎さん(日本地域福祉施設協議会 名誉会長)

◇ 基調講演

『誰もが貧困しない社会とは~個別支援を超えて~』

◆講師

桜井 啓太さん(立命館大学産業社会学部 現代社会学科 准教授)

◇ パネルディスカッション 『福祉の心を文化に~実践を通して~』

◆パネリスト

(大 阪)蕨川 晴之さん(わかくさ保育園 園長)

(大 阪)谷口 英代さん(浪速地区民生委員・児童委員協議会委員長)

(東 京)伊丹 桂さん (母子生活支援施設ベタニヤホーム施設長)

(名古屋)小川 ちはるさん(南区障害者基幹相談支援センター副センター長)

◆助言者

桜井 啓太さん(基調講演者)

◆コーディネーター

角中 恒介さん(やまと保育園 主任保育士)

2日目(2/15)

◇ 分科会

第1分科会 『町を歩こう~地域福祉施設の職員が町を歩く意味~ 』

何のために町を歩くのか。漠然と町を歩くだけでなく、意識して町を歩くことで、今まで見えてこなかったものが見え、聴こえてこなかった声が聴こえるかもしれません。今回は実際に西成~阿倍野の町を歩きながら、案内人に実践を語っていただきたいと思います。

対象:学生、入職1~5年目程度 形式:フィールドワーク型

◆スピーカー兼案内人

澤村 稔さん(西成市民館)

第2分科会 『多文化共生のまちづくり』

”ちがい”がたくさんあることは豊かなこと。誰もが暮らしやすい共生のまちをつくりたい。文化や国籍、言語、家庭の状況にかかわらず、地域で暮らす人たちが多様性を尊重され、公正に認められる社会、差別と貧困の無い社会を目指します。実践事例から多様な人たちがつながることによって生まれてくるものについて考えます。

◆発題者

金 和永さん(NPO法人IKUNO 多文化ふらっと)

山村 肇さん(阿倍野ひまわり作業所)

中村淳子さん(公益社団法人認知症の人と家族の会)

第3分科会 『まちと施設と防災』

現在の日本では地震だけでなく、温暖化の影響により至る所で豪雨災害が頻繁に起こっています。災害が起こった時に必要なことは、普段から顔の見えるつながりや助け合い。身近に迫っている災害に対して、まちの防災力を高めていくために地域福祉施設の役割とな何なのか、一緒に考えていきたいと思います。

◆発題者

森崎 輝行さん(森崎建築設計事務所)

松尾 紀明さん(あべてん防災コンソーシアム)

第4分科会 『まちでの権利擁護~ひとりひとりの尊厳を守る断らない伴走型の支援とは~』

地域の中で暮らすためには、その人の立場にたった権利擁護をしていくことが重要です。被後見人が若年である場合や長期にわたる伴伴走が必要な場合では、後見人も個人より法人である方が有効です。法人組織として役割分担の利点を活かし、地域福祉施設がインフォーマルにもフォーマルにも暮らしの権利を守る方法を考えます。

◆発題者

山田 美代子さん(東大阪市地域包括支援センター向日葵)

久保田 佳宏さん(八尾隣保館)

第5分科会 『子どもたちが安心を守れるために私たちができること~松高にきたらええやん~』

大阪府立松原高校の「産業社会と人間」の授業では、生徒が自身の課題を通して社会問題に向き合い、教員が一対一で受け止めることで安心の土台を築きます。なぜ子どもたちが受け止められる機会が減っているのか、一緒に考え、学びを深めましょう。

◆発題者

小林 美由里さん (大阪府立松原高校 教員)

伊藤 あゆさん (大阪府立松原高校 教員)

中川 泰輔さん (大阪府立松原高校 教員)

◇ まとめ

岸川 洋治さん(日本地域福祉施設協議会 会長)

要綱ダウンロード

第29回 全国地域福祉施設研修会 大阪大会 要綱

(PDF形式)

研修会 申込入力フォーム

お問い合わせ

特定非営利活動法人大阪市地域福祉施設協議会 事務局

(わかくさ保育園内 蕨川晴之)

TEL 06-6633-2965

FAX 06-6633-2970

メール wakakusa@aizenen.or.jp